Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres dans la République des Lettres.

Par Marc Fumaroli, dernière édition le vendredi 24 novembre 2006.Discours de Monsieur Marc Fumaroli prononcé lors de la Séance de rentrée de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres du 24 novembre 2006:

Je ne saurais mieux poser la question qu'il me revient de traiter qu'en partant du Précis historique de notre Académie publié en 1995 par son secrétaire perpétuel Jean Leclant. Il en met évidence le contraste entre la "Petite Académie", commission de quatre académiciens français créée en 1663 par Colbert et maintenue sous cette forme par Louvois, et l'Académie à part entière que le comte Louis II de Phélypeaux de Pontchartrain, ministre de la Maison du roi, mit en place à partir de 1694. Devenu Chancelier de France en 1699, Pontchartrain put donner à cette Académie nouvelle ses statuts définitifs par l'Ordonnance du 16 juillet 1701. Cette petite révolution était surtout l'oeuvre de son neveu, l'abbé Jean-Paul Bignon, que Pontchartrain fit élire à l'Académie française en 1694, et à qui il délégua ses pouvoirs sur les Académies royales. Bignon est le véritable fondateur de notre Académie.

Charles Perrault, au titre de contrôleur des Bâtiments du roi sous Colbert, qui en était le Surintendant, fut le secrétaire de la "Petite Académie" de 1663 à 1682, avant même d'être élu à l'Académie française. Le librettiste de Lully, Philippe Quinault, au titre d'académicien français, en fit partie. Louvois y fit entrer Racine et Boileau. Ni les uns ni les autres n'étaient des érudits au sens de la République des Lettres. La commission à laquelle ils collaborèrent était un organe spécialisé de l'administration des Bâtiments du roi, qui fut particulièrement utile à Colbert et à son successeur Louvois pour veiller à la cohérence finale du décor intérieur du château de Versailles, notamment sa Galerie des Glaces et son Salon de la Guerre. Les gens de lettres qui la composaient, portés à six par Louvois, avaient pour tâche de concevoir les figures symboliques et les mots des devises destinées aux monnaies et médailles royales, mais aussi les inscriptions destinées aux monuments ou au colophons des tableaux célébrant la gloire du roi. Leur oeuvre d'inventeurs de médailles, souvent révisées sous la pression des événements, finit par composer une Histoire métallique du roi, gravée et publiée en 1711. Ils étaient appelés à approuver les projets de dessins de Charles Le Brun, Premier peintre du roi et Directeur de son Académie de peinture et sculpture, pour les tapisseries royales tissées aux Gobelins, dont Le Brun était aussi Directeur. Ils devaient encore rédiger la relation des fêtes et cérémonies marquantes de la Cour, tâche où excellait André Félibien, amateur et écrivain d'art. En somme, ils étaient les journalistes officiels du règne, chargés d'immortaliser au fur et à mesure ses triomphes et de cacher ses erreurs et ses revers.

En 1694, la "Petite Académie" change radicalement de personnel et de statut. Y entrent des érudits de première force, tel Eusèbe Renaudot, à la fois théologien, antiquaire, orientaliste et géographe. Les tâches assignées à la "Petite Académie" subsistent, mais elles cessent de l'occuper exclusivement. Le règlement de Juillet 1701 rend officielle la création d'une nouvelle Académie royale, composée de quarante membres répartis en quatre classes hiérarchisées : "honoraires", "pensionnaires", "associés" et "élèves", susceptibles d'élire douze correspondants français et étrangers. Le vaste champ d'études ouvert à cette nouvelle Académie était l'Antiquité classique et biblique dans ses textes et ses monuments, mais aussi les Antiquités orientales et les Antiquités nationales, à charge de faire connaître au public les travaux et les découvertes les plus marquants dans ces domaines, au cours de séances publiques et par des recensions imprimées.

D'une commission administrative tournée vers la célébration du règne actuel, on était passé à une Académie savante, de même rang que les autres Académies royales créées par Richelieu et par Colbert. Le domaine de recherche qui lui était assigné était jusqu'alors absent du Parnasse royal, où tour à tour avaient trouvé place une Académie de langue et lettres françaises, une autre de peinture, sculpture et gravure, une autre de sciences, une autre de musique et de danse, une autre enfin d'architecture, en 1671. Ce domaine de recherche, officialisé en dernier lieu, en 1701, c'était pourtant celui qu'avait inauguré la Renaissance italienne du XVe siècle : l'histoire et la mémoire des Antiquités de l'Europe moderne. Pour l'essentiel, la nouvelle Académie nouvelle tournait le dos à l'actualité autre que scientifique, alors que la Petite Académie était entièrement consacrée à la célébration de l'actualité militaire, diplomatique et monumentale du règne.

A la surprise que cause l'extraordinaire discontinuité entre la "Petite Académie" et l'Académie des Inscriptions, s'ajoute donc l'étonnement devant cette démarche en quelque sorte régressive de l'Etat royal, qui avait commencé par officialiser les disciplines contemporaines, notamment les lettres françaises et la nouvelle science, et qui, après plus d'un demi siècle, achevait l'édifice de ses Académies en faisant place, au rebours de la chronologie, aux disciplines de la mémoire savante.

Une première explication est fournie par le contexte de la Querelle des Anciens et des Modernes. Cette Querelle avait été inaugurée par Charles Perrault, en 1687, par son poème Le Siècle de Louis le Grand, lu non sans scandale par l'abbé de Lavaur à la fin d'une séance solennelle de l'Académie française. Le patron de Perrault, Colbert, était mort en 1683. Lui-même avait été écarté l'année précédente de la "Petite Académie". La disgrâce de Perrault et de Le Brun, la mort de Colbert, scandaient la fin d'une époque commencée vingt ans plus tôt. Dans son poème de 1687, Perrault, au lieu se plaindre en mauvais courtisan, liait habilement l'apologie de l'administration des Bâtiments et de la Maison du roi depuis 1663 à une thèse de philosophie de l'histoire flatteuse pour le roi : l'éclat des lettres, des arts et des sciences sous son règne attestait la supériorité du siècle actuel sur les grands siècles de l'Antiquité et de la Renaissance. La réaction fut immédiate et très vive. Elle divisa les gens de lettres, d'abord à Paris, puis dans toute l'Europe, rebondissant dès 1711 dans une ardente Querelle d'Homère. La création en France d'une Académie royale d'antiquaires signifiait-elle une prise de position officielle en faveur des Anciens ? On serait tenté de le penser, tant la faveur du roi pour Racine et Boileau, son choix de précepteurs très érudits Malézieu, Longepierre, Huet, pour ses fils et petits-fils, et le lancement par l'Imprimerie royale de la collection de classiques Ad usum delphini justifiaient pleinement le qualificatif de "gens de Versailles" donné aux "Anciens" à Paris.

Cependant l'appui ostensible que les créateurs de l'Académie des Inscriptions, Pontchartrain et Bignon, avaient accordé au jeune chef de file des Modernes, Fontenelle, élu grâce à eux à l'Académie française dès 1691, puis à l'Académie des sciences en 1697, prouve leur impartialité personnelle, conforme à la devise latine d'un tiers parti que l'on trouve par exemple en 1715 sur le portrait gravé du graveur Bernard Picart par Nattier : Nec vetera aspernere, nec invideri hodiernis, Ils voulurent sans doute plaire au vieux roi qui déplorait les lacunes de sa propre éducation, mais aussi combler un vide dans l'architecture des Académies royales, et cela au moment le plus propice, celui où la Querelle des Anciens et des Modernes passionnait un vaste public pour des questions d'antiquariat qui jusqu'alors étaient restées le privilège un peu clandestin des érudits de la République des Lettres. Ce rôle public de "temple de l'érudition" qui fut d'emblée attribué à la nouvelle Académie fut symbolisé par l'élection dans ses rangs du célèbre helléniste et latiniste André Dacier, héros, avec sa non moins savante épouse Anne, du parti des Anciens. Déjà membre de l'Académie française, Dacier en devint secrétaire perpétuel en 1713, y contrecarrant l'influence du Moderne Fontenelle et celle de son disciple, Houdart de la Motte, élu en 1711.

La création de notre Académie, dont ni Colbert ni Louvois ne s'étaient avisés, fut donc l'oeuvre de deux fortes personnalités éclairées, le puissant Chancelier Pontchartrain et son neveu Bignon, mieux à même que leurs prédécesseurs de comprendre que le système des Académies royales était incomplet. Sous le ministériat de Richelieu et de Mazarin avaient surgi à Paris de discrètes compagnies privées de lettrés, d'érudits, de savants, d'artistes, qui attestaient la vocation de la capitale française à devenir une capitale, voire la capitale, de la République des Lettres européenne. La petite société privée de poètes et critiques de langue française réunie chez lui autour de Valentin Conrart avait été transformée par Richelieu en Académie française dès 1633-1635. Les deux principales sociétés de physiciens et mathématiciens réunies en privé dans le Paris de Richelieu, l'une par le minime Marin Mersenne, l'autre par le magistrat Habert de Montmor, avaient été la souche-mère de l'Académie des sciences créée par Colbert en 1667. Or la plus prestigieuse de ces compagnies privées parisiennes, le "Cabinet" des deux frères Dupuy, était la seule à n'avoir pas connu le même sort. Pourquoi fallut-il attendre 1701 pour qu'une Académie naisse dans son sillage, en apparence oublié ?

En 1656, Jacques Dupuy, suivit dans la tombe son frère Pierre, mort en 1651. Ces deux cousins du Président Jacques-Auguste de Thou, l'un des principaux "Politiques" qui avaient porté Henri IV au pouvoir, avaient été les hôtes, après la mort du Président en 1617, de l'assemblée quotidienne d'érudits la plus célèbre de la République des Lettres européenne, d'abord dans la bibliothèque de l'hôtel De Thou, rue des Poitevins, puis dans la bibliothèque du Roi, rue de la Harpe.

La crème des historiens, philologues, archivistes, juristes, antiquaires parisiens ou européens de passage, tels Hugo Grotius et Thomas Hobbes, s'y retrouvait de cinq à sept, dans une discrétion quasi clandestine, en terrain neutre. Les doctes jésuites Fronton du Duc et Pierre Petau y côtoyaient de redoutables philologues calvinistes, Claude Saumaise et son ami Jean-Baptiste Lantin. Les libertins érudits, secrètement détachés du christianisme et adeptes de sagesses païennes, y trouvaient une société indulgente ou complice. Richelieu n'y vit rien à reprendre : le Garde du Trésor des Chartes, Théodore Godefroy et les historiographes royaux, André Duchesne, Henri et Adrien de Valois, Eudes de Mézeray, fréquentaient assidûment cette assemblée; et Pierre Dupuy, Garde de la Bibliothèque royale et dont l'érudition historique et juridique était sans faille, fournit volontiers des arguments à la politique du ministre contre les empiètements de Rome ou à sa politique d'annexion de la Lorraine. On l'appelait le "Pape de Paris", tant son gallicanisme était connu et résolu.

Mais en 1642, la tragédie de la décapitation à Lyon du jeune François-Auguste de Thou, avec son ami Cinq-Mars, avait éclaté. Indignés, les cousins de la victime de Richelieu composèrent pendant la Fronde des études historiques sur les abus de pouvoir des favoris, publiées posthumes en Hollande dès 1656. Aussi le cadet des De Thou, continuateur des Dupuy, fut-il persona non grata auprès de Colbert. Pas question de construire une Académie sur une officine qui avait osé défier la Raison d'Etat. Le ministre de Louis XIV avait compris la leçon. La science historique était indispensable à l'Etat, mais elle pouvait se retourner contre lui. Disgraciant Mézeray, qui avait dans son Histoire de France critiqué la politique fiscale des ancêtres du roi, Colbert mit les archivistes royaux, fils de Théodore Godefroy, les bénédictins de Saint-Maur et de Saint-Germain-des-Prés et son propre archiviste, Etienne Baluze, au service exclusif de la Raison d'Etat dans le secret le mieux gardé. Le public devait se contenter de l'encens de l'histoire éloquente.

Une dédicace au Chancelier Pontchartrain, texte de 1691 jusqu'ici négligé du savant abbé Nicaise, éclaire sur la survie du cercle des Dupuy, toute privée et descellée du Trésor des Chartes et de la Bibliothèque royale qu'elle fût devenue, pendant les premières décennies du règne de Louis XIV :

[Après la mort de Jacques Dupuy], écrit Nicaise, M. l'abbé Colbert, Prieur de Sorbonne, fut fait son successeur comme Bibliothécaire du roi. Il habita dans la Bibliothèque, mais il n'y entretint pas les assemblées [...]. M. de Thou, [le dernier survivant de la famille] remit les assemblées chez lui, et les continua assez longtemps, jusqu'à ce qu'ayant été loger dans une extrémité de la ville, où elles ne pouvaient plus se tenir commodément, elles se firent dans la rue Serpente, chez M. Salmon, Garde des rôles des Offices de France...

Discours de Monsieur Marc Fumaroli - 24 nov 2006Le gendre de M. Salmon, M. de Vivault, prit la relève, réunissant dans son Cabinet "des gens sçavans dans toute sorte d'érudition, dans toutes sortes de Belles Lettres". Nicaise signale d'autres points de ralliement privés et réguliers autour de Gilles Ménage, de l'abbé Dangeau, de l'orientaliste Barthélémy d'Herbelot et aussi de M. de Menars, Président à mortier et héritier de la bibliothèque des De Thou. Il fait surtout grand cas des réunions érudites, tous les mercredis, "chez M. le Premier Président au Grand Conseil, l'illustre et savant M. Thierry Bignon". C'était l'oncle paternel de l'abbé Jean-Paul Bignon, dont la mère était une Pontchartrain. Les principes de la République des Lettres érudites, la cooptation, la coopération, la conversation et la correspondance restaient donc bien vivants et actifs sous le règne de Louis XIV. Mais à l'écart de l'équipe d'experts exceptionnels et des fonds documentaires réunis par Colbert pour éclairer les décisions royales.

L'éclat public créé par la Querelle des Anciens et des Modernes remit en cause à la fois la discrétion classique longtemps observée par les doctes du Cabinet Dupuy, et le secret d'Etat jalousement gardé par Colbert. Soudain un large public français et européen se passionnait pour l'histoire ancienne et moderne. C'est à la solution délicate de ce problème nouveau, qui annonçait la publicité du siècle des Lumières, que s'attachèrent Pontchartrain et son neveu Bignon, élevés dans le sérail érudit et plus conscients que quiconque de la gravité pour l'Etat des enjeux des disciplines historiques.

Né de deux anciennes lignées de Grande robe savante passées dans l'administration royale, lui-même formé au célèbre séminaire oratorien de Saint Magloire, l'abbé Bignon avait pris le relais de son oncle maternel Thierry en réunissant à son tour chez lui, à jour fixe, une académie informelle dans la tradition des frères Dupuy, ouverte aux Anciens comme aux Modernes. Un autre de ses oncles maternels, le Chancelier Louis, successeur de Colbert et Louvois au ministère de la Maison du roi, lui donna les moyens de doter la République des Lettres érudites d'une Académie royale française qui, sans l'échafaud de 1642 et le froissement qui s'était ensuivi entre la famille De Thou et l'Etat royal, aurait dû être créée et logée dans la Cour carrée du Louvre, au côté des autres Académies, dès le début du règne de Louis XIV. Cette création était à tous égards un geste habile qui, flattant les goûts tardifs du vieux roi, garantissait l'Etat contre les dérives de l'érudition historique, tout en donnant satisfaction à cette partie de l'opinion mondaine que les Anciens avait convertie aux curiosités antiquaires.

L'abbé Bignon, cousin d'Habert de Montmort, avait donné beaucoup de gages aux Modernes, en soutenant avec son oncle l'entrée de Fontenelle dans deux Académies royales, en donnant en 1699 une impulsion nouvelle à l'Académie des sciences, dont il resta pendant quarante ans Président ou Vice-Président, et en poursuivant sa correspondance, pendant la guerre de Succession d'Espagne, avec les érudits calvinistes du Refuge. La Royal Society de Londres l'élut membre étranger le 7 novembre 1734.

Paré sur sa gauche, il pouvait non seulement créer, mais animer, au titre de Président, une Académie d'érudits, lui rattachant en 1709 le Journal des Sçavans dont il prit la direction, et dont il fit un brillant rival du Journal de Trévoux et des journaux publiés en Hollande, qui prétendaient au monopole de la République des Lettres. C'est lui qui prit l'initiative d'envoyer l'abbé Sevin et l'abbé de Fourmont en mission de l'Académie à Constantinople, puis en Grèce, d'où les académiciens rapportèrent une énorme moisson de manuscrits byzantins. Il ne se contenta pas d'être l'oeil vigilant de l'Etat au sein de cette Académie d'historiens et d'antiquaires. Directeur et réformateur avisé de la Librairie et de la Censure entre 1699 et 1701, il introduisit l'habitude de faire entrer à l'Académie les plus doctes parmi les quarante censeurs royaux.

L'Académie prenait donc bien la suite du Cabinet Dupuy. Mais alors que cette discrète assemblée privée, pratiquant la libertas philosophandi, n'hésitait pas à faire entrer dans sa conversation encyclopédique la réflexion politique, ainsi que l'attestent la fréquentation de Hobbes, la correspondance des Dupuy avec Peiresc, et leur réaction passionnée contre l'arbitraire de Richelieu, le Président et créateur de la nouvelle Académie royale d'antiquaires entendait bien que ce genre de questions indiscrètes ne pût y être traité. Major e longinquo reverentia. Cette autre lacune parut sur le point d'être comblée sous la Régence, quand l'abbé Alary commença en 1720 à réunir tous les samedis entre cinq et huit, dans l'entresol de l'hôtel du Président Hénault, place Vendôme, une vingtaine d'initiés parmi lesquels le marquis d'Argenson, le marquis de Torcy, futurs ou anciens ministres du roi, l'ancien titulaire anglais du Foreign Office, Bolingbroke, Montesquieu, l'abbé de Saint-Pierre, Mme du Deffand et Mme d'Etioles, future marquise de Pompadour. En 1723, Alary fut élu à l'Académie française, et tout laissait croire à la création à plus moins long terme d'une Académie des sciences politiques. Un des premiers soins du cardinal Fleury, devenu Premier ministre, fut d'interdire ces réunions en 1731.

Pour autant, l'abbé Bignon entendait que l'Académie fut composée de personnalités éminentes, qu'elle travaillât sérieusement et qu'elle satisfît la curiosité du public pour les Antiquités. Il favorisa l'entrée prestigieuse aux Inscriptions, comme "honoraires", de son jeune cousin le marquis Phélypeaux de Maurepas, ministre de la Marine et de la Maison du roi, et l'ami intime de celui-ci, un grand seigneur féru d'antiquariat, le comte de Caylus. En se faisant nommer lui-même en 1718 Grand Maître de la Bibliothèque, en succession de l'abbé de Louvois, il avait resserré les liens, dans la tradition des Dupuy, entre l'élite érudite, la Bibliothèque du roi et le Collège royal, dont il fit entrer plusieurs professeurs, dont l'abbé Sallier, grand hébraïsant, à l'Académie. Il relogea superbement la Bibliothèque au palais Mazarin, rue de Richelieu, créa ses quatre départements, en rendit la consultation publique et assura la régularité du dépôt légal, avant de lui léguer sa propre et vaste bibliothèque. Cet esprit encyclopédique était d'abord un grand serviteur de l'Etat, et ce prêtre entré dans les ordres en 1691, et réputé de surcroît pour ses talents d'orateur sacré, était d'abord un libertin, menant dans ses loisirs une vie de débauche dans le somptueux château de l'Isle Belle que sa fortune personnelle et ses nombreux bénéfices ecclésiastiques lui avait permis d'élever sur une île de la Seine, devant Meulan.

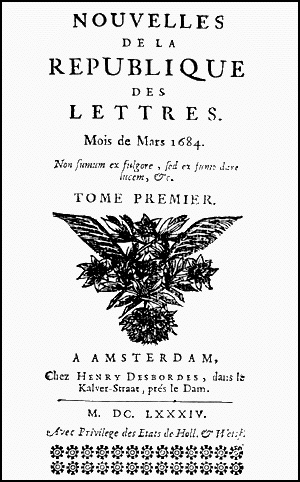

La République des Lettres, dont le nom apparaît pour la première fois dans une correspondance entre humanistes italiens en 1417, était vite devenue un réseau européen de sociabilité et de coopération privées entre savants, la matière grise de la mémoire critique et inventive de l'Europe. Le Cabinet Dupuy, pendant près d'un demi-siècle, en avait transporté le centre nerveux à Paris. Après une relative éclipse d'un autre demi-siècle, l'abbé Bignon réussit à transporter ce centre nerveux à l'intérieur du cerveau de l'Etat royal. Après sa retraite, en 1741, et la disgrâce de Maurepas en 1748, l'essor progressif du parti philosophique fut parallèle au déclin de la nouvelle et habile politique monarchique de l'historiographie qu'avait scellée la création, en 1701, de l'Académie royale des Inscriptions. Heureusement, poursuivant sur sa lancée et préservée des remous de l'actualité, notre Académie jusqu'à la Révolution ne souffrit nullement de cette défaillance de la politique officielle. Le nom de l'infatigable Caylus et de son jeune ami, l'helléniste Barthélémy, celui du médiéviste La Curne de Sainte Palaye, celui du grand sanscritiste Anquetil du Perron, suffiraient à l'attester.

Copyright © La République des Lettres, vendredi 12 août 2011