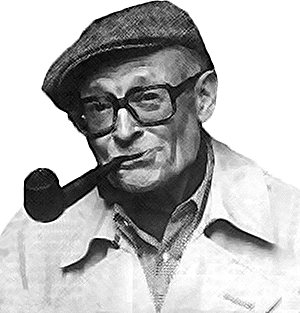

Léo Malet

Léo Malet -- Léon Malet pour l'état civil -- est né le 7 mars 1909 à Montpellier, d'un père employé de commerce et d'une mère couturière, qui meurent de tuberculose quand il a quatre ans.

Il est confié à son grand-père, tonnelier de son état, qui l'initie au socialisme de Jean Jaurès et à la littérature, en particulier au roman populaire du XIXe siècle.

À seize ans, Léo Malet se trouve à Paris, où il vit de petits travaux, fait la connaissance de l'anarchiste André Colomer, et bientôt d'André Breton. Il devient membre du groupe surréaliste.

Déporté dans un camp de travail allemand en juin 1940, il revient à Paris huit mois plus tard et commence à publier des romans policiers à l'américaine sous les pseudonymes de Frank Harding et Léo Latimer. En novembre 1943, il signe de son vrai nom 120, rue de la Gare, première enquête du "détective de choc" Nestor Burma, qui interviendra dans trente-huit autres romans (le dernier: Nestor Burma court la poupée, 1971).

Dans cet ensemble, quinze épisodes, situés tous dans un arrondissement différent de la capitale, forment l'unité des Nouveaux Mystères de Paris, écrits entre 1954 et 1959.

Depuis le milieu des années 1970, Léo Malet jouit des faveurs accordées aux auteurs renommés. Il a reçu plusieurs distinctions et vu certains de ses romans adaptés au cinéma, à la télévision et en bande dessinée. En 1985, commence la publication de ses oeuvres complètes dans la collection Bouquins (Éditions Robert Laffont, sous la direction de Francis Lacassin) et en 1988 paraissent ses mémoires sous le titre La Vache enragée.

C'est en lisant les romans d'Erie Stanley Gardner, dans lesquels l'avocat Perry Mason se fait assister de la secrétaire Della Street et du détective Paul Drake, que Léo Malet conçoit à son tour l'idée de créer un investigateur privé opérant au sein d'une équipe. Nestor Burma, patron de l'agence Fiat Lux, compte en effet sur les services de sa secrétaire Hélène Châtelain et sur la collaboration régulière d'enquêteurs assistants, Roger Zavater et Louis Reboul. Il coopère aussi avec le journaliste Marc Covet, responsable de la rubrique des faits-divers au Crépuscule. Enfin, il entretient des contacts réguliers avec le représentant de la police officielle, le commissaire Florimond Faroux, à qui il inspire à la fois de la suspicion, de l'agacement et un sentiment de connivence.

Par son profil, Nestor Burma ressemble à ses confrères américains dans le genre de Philip Marlowe. Dans la plupart des cas, ses clients le chargent d'une mission à première vue banale qui va le confronter cependant à une série d'assassinats et l'engager dans un combat souvent dangereux contre les auteurs de ces crimes. De plus en plus éloigné de l'objectif initialement fixé, il ne cherche plus qu'à élucider l'affaire dans laquelle il est empêtré.

Il découvre progressivement que les crimes qui s'enchevêtrent dans l'action présente sont motivés par le besoin d'étouffer un scandale survenu dans le passé. À la fin, il réussit à dissiper complètement le mystère, mais sans en tirer le moindre profit. Ses anciens commanditaires ne sont plus en état de payer, la police rechigne parce qu'il lui a rappelé des dossiers compromettants, et lui-même s'apprête à affronter une fin de mois difficile.

S'il est incontestable que le Nestor Burma de Léo Malet emprunte fréquemment un itinéraire rôdé par ses homologues américains, il est tout aussi évident que le personnage, par son enracinement dans une époque et dans un environnement particuliers, par son tempérament et par sa méthode d'investigation, accède au statut d'une figure littéraire autonome.

Nestor Burma, comme Léo Malet, est né à Montpellier (voir Nestor Burma revient au bercail, 1967), il a connu une période anarchisante (voir Brouillard au Pont de Tolbiac, 1956) et a été prisonnier dans un stalag (voir 120, rue de Gare, 1943).

Quant à l'expérience surréaliste de son créateur, il l'a assimilée en ce sens qu'il prend souvent la réalité comme prétexte d'une vision onirique, à moins qu'il ne se mette simplement à rêver, ce qui lui arrive surtout après s'être fait tabasser dans une bagarre. Il n'est pas surprenant qu'ainsi disposé, Burma fasse preuve d'un talent de farceur qu'aucun de ses collègues enquêteurs ne saurait lui contester. Que ce soit en taquinant Hélène Châtelain, qui d'ailleurs le paye en retour, en provoquant Florimond Faroux, qui ne manque pas non plus d'à-propos, ou en communiquant ses réflexions sur les évènements qui lui arrivent, le "détective de choc" varie à l'infini le jeu de mots.

Il suffit, pour apprécier ce genre d'humour, de songer aux titres que Léo Malet a choisi pour certains des Nouveaux Mystères de Paris: Les Rats de Montsouris (1955), Pas de Bavards à la Muette (1956), Les Eaux troubles de Javel (1957), Boulevard... Ossements (1957).

Léo Malet, cependant, ne se contente pas comme certains surréalistes de sublimer la contingence du vécu par la trouvaille spirituelle. Il fait du jeu associatif pratiqué par son enquêteur un moyen propre à élucider les zones d'ombre d'une affaire criminelle. Burma, en effet, au lieu de se livrer à l'analyse déductive, cherche à imaginer sous les apparences prosaïques du monde un réseau de liens secrets, susceptibles de comporter la clé de l'énigme. C'est pourquoi il est constamment attentif aux détails physiques et vestimentaires des personages, à l'espace où se déroule son investigation, aux particularités topographiques, architecturales et sociologiques d'un milieu en vue de les intégrer à une chaîne symbolique cohérente.

Tous les moyens lui sont bons, du monologue au dialogue, en passant par la méditation et la rêverie, pour favoriser ce travail de l'association libre qui promet de faire surgir les implications latentes des phénomènes: "Quand je parle, mes pensées suivent parfois un cours différent, et il arrive qu'à l'occasion, bavardage et ruminations se confondent et donnent un résultat", déclare-t-il dans Pas de Bavards à la Muette. On ne saurait mieux mettre au service de l'enquête policière les découvertes de Freud et des Surréalistes.

Mort le 3 mars 1996 à Châtillon-sous-Bagneux, Léo Malet a laissé un Journal secret: août 1982 - février 1984 (Éditions Fleuve Noir, 1997), où il montre un autre personnage, obsédé par l'échec amoureux et par la mort.

Facebook

Facebook Lettre d'info

Lettre d'info  Twitter

Twitter