La Nouvelle Revue Française

L'aventure de la plus célèbre des revues littéraires françaises, La Nouvelle Revue Française (dite aussi nrf), commence le 1er février 1909 avec la publication de son premier numéro "officiel".

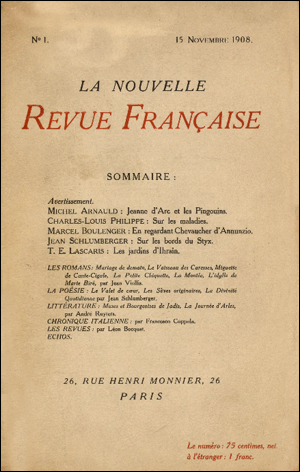

À l'origine, un petit groupe d'écrivains : Charles-Louis Philippe (1874-1909), Henri Ghéon (1875-1944), Eugène Montfort (1857-1940), André Ruyters (1876-1950) et Michel Arnauld (pseudonyme de Marcel Drouin, beau-frère d'André Gide, 1870-1943), qui décide au début de l'année 1908 de créer une revue littéraire mensuelle dont le titre, La Nouvelle Revue française, est proposé par Eugène Montfort. Mais après une première livraison datée du 15 novembre 1908 auquelle participent également André Gide (1869-1951), Jacques Copeau (1879-1949) et Jean Schlumberger (1877-1968) -- jugée peu satisfaisante par les auteurs eux-mêmes -- le groupe se sépare. Des dissensions à propos de Gabriele D'Annunzio et Stéphane Mallarmé sont en effet apparues entre Eugène Montfort et celui qui allait devenir le pilier central de la future nrf: André Gide.

Montfort expulsé du groupe, le vrai-faux premier numéro de La Nouvelle Revue Française sort donc en librairie le 1er février 1909, piloté par le triumvirat Jacques Copeau / André Ruyters / Jean Schlumberger. Jean Schlumberger est le premier directeur effectif de la revue (de 1909 à 1911) mais André Gide est en réalité le directeur de fait. Âgé de 40 ans, auteur d'une dizaine de livres dont Les Nourritures terrestres et L'Immoraliste, celui-ci est à l'époque l'écrivain le plus confirmé du groupe. Son ambition n'est pas de rassembler une nouvelle école littéraire autour de la revue mais plus simplement, convaincu que "l'oeuvre doit trouver en soi sa fin et sa raison", de promouvoir une littérature détachée du Symbolisme et des ersatz issus du Romantisme.

En mai 1911, Paul Claudel incite André Gide et Jean Schlumberger à s'associer à Gaston Gallimard afin de créer un comptoir d'édition baptisé Éditions de la Nouvelle Revue (futures Éditions Gallimard) où seraient publiées leurs oeuvres. Quelques mois plus tard, après de nouvelles dissensions entre les fondateurs, la nrf devient propriété exclusive de son gérant, Gaston Gallimard. Malgré une diffusion confidentielle -- de l'ordre de 1.000 exemplaires par numéro -- la revue établit très vite sa réputation. Une sorte de "chapelle nrf" s'installe progressivement dans le paysage littéraire et intellectuel français. Les Décades littéraires de Pontigny et le Théâtre du Vieux-Colombier, qui partage les ambitions esthétiques du groupe, voient le jour en 1913. Les écrivains établis de l'époque (Anatole France, Paul Bourget, Edmond Rostand, Maurice Barrès, etc) ne sont pas les bienvenus à la revue mais on y accueille volontiers des talents comme entre autres Romain Rolland, André Suarès, Paul Claudel, Roger Martin du Gard, Charles Péguy, Marcel Proust (dont le manuscrit de La Recherche du Temps perdu sera toutefois négligé par Gide en 1913), John Keats, Henrik Ibsen, Francis Carco, Jean Paulhan, Jacques Rivière, Léon-Paul Fargue, Paul Valéry, Jean Giraudoux, Stéphane Mallarmé, Guillaume Apollinaire, Alain-Fournier, Valéry Larbaud, Miguel de Unamuno ou encore Rabindranath Tagore. Jacques Copeau, assisté de Jacques Rivière (1886-1925) au secrétariat de rédaction, assure la direction de la La Nouvelle Revue Française de 1911 à 1914.

Le déclenchement de la Première Guerre mondiale disperse les collaborateurs et interrompt la publication en septembre 1914. La nrf ne reparaît qu'en juin 1919, sous la direction de Jacques Rivière, secondé par Jean Paulhan, et sous l'enseigne de la toute nouvelle société anonyme "Librairie Gallimard" fondée par Gaston Gallimard. Jacques Rivière puis, à la suite du décès de ce dernier en 1925, Jean Paulhan -- "l'éminence grise" des lettres françaises est rédacteur en chef de la revue de 1925 à 1935 puis directeur de 1935 à 1940 -- attirent toute la jeune génération de l'époque, de Henry de Montherlant à André Breton en passant par Paul Morand, Paul Éluard, Louis Aragon, Marcel Jouhandeau, Paul Léautaud, Joseph Conrad, Franz Kafka, Robert Musil, François Mauriac, Julien Benda, Charles Maurras, Emmanuel Berl, Jacques Audiberti, James Joyce, Pierre Drieu La Rochelle, Jules Supervielle, Roger Caillois, René Daumal, Jean Grenier, Philippe Soupault, André Malraux, Francis Ponge ou Jean Cocteau. Tous les styles littéraires et tous les courants intellectuels de l'entre-deux-guerres s'expriment sous la célèbre revue à couverture blanc-ivoire, dont le sommaire est en outre complété par des critiques de livres et des brèves d'actualité culturelle -- les célèbres "Notes" -- au ton inimitable. La Nouvelle Revue Française, "rose des vents de la littérature française" selon François Mauriac, devient le carrefour incontournable des plus grands écrivains du XXe siècle en même temps que le fleuron des éditions Gallimard. Certains numéros se vendent alors à plus de 10.000 exemplaires.

Le succès est interrompu en juin 1940 par la Seconde Guerre mondiale. Pierre Drieu La Rochelle est appelé en décembre de la même année pour relancer sous tutelle allemande une nrf purgée de ses auteurs juifs et communistes. Il occupe le poste jusqu'en 1943, publiant Jacques Chardonne, Marcel Jouhandeau, Paul Morand ou Marcel Aymé tout en avouant se désintéresser de l'affaire. Après deux ultimes tentatives pour installer de nouveaux directeurs (Jacques Lemarchand et Ramon Fernandez), la revue cesse complètement de paraître en juin 1943. Sa collaboration avec l'occupant lui vaut une interditiction de reparaître à la Libération.

Ce n'est qu'en janvier 1953, après deux numéros d'hommage (l'un consacré à Gide en 1951, l'autre à Alain en 1952) que fut autorisée une Nouvelle Nrf. Celle-ci, qui s'ouvre à des auteurs comme Michel Butor, Mauriche Blanchot, Philippe Jacottet, Alexandre Vialatte, André Dhôtel, Jean Tardieu, Henri Michaux, Maurice Blanchot, Samuel Beckett, Nathalie Sarraute, André Pieyre de Mandiargues, Roger Nimier, Michel Tournier, Raymond Queneau, Jean-Paul Sartre, Pierre Jean Jouve, Antonin Artaud ou Georges Perros, regagne un peu de notoriété et sort comme avant-guerre à un rythme mensuel, mais il lui faut cependant attendre février 1959 pour retrouver son nom originel de Nouvelle Revue Française. Dirigée conjointement par Jean Paulhan (jusqu'à sa mort en 1968) et Marcel Arland (jusqu'en 1977), secondés au secrétariat de rédaction par Dominique Aury et Jean Grosjean, puis par Georges Lambrichs (jusqu'en 1987) qui y fait entrer ses auteurs des Cahiers du Chemin (Jean-Loup Trassard, Henri Thomas, Gérard Macé, Michel Chaillou, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Jude Stefan,...), la revue se contente bien souvent de ne proposer au sommaire que les simples bonnes feuilles de livres à paraître chez Gallimard. Jacques Réda, directeur de 1987 à 1996, lui insuffle un regain de création littéraire et diminue la place accordée à la glose critique, remplaçant notamment les fameuses "Notes" par un original "Carnet", mais la nrf perd petit à petit son prestige et ses lecteurs. Bertrand Visage succède à Jacques Réda en 1995, remplacé lui-même en 1999 par Michel Braudeau, actuel directeur de la revue, pour qui la nrf "doit être à la fois un cabinet de curiosités et un étalage de gourmandises".

Désormais trimestrielle et en sérieuse perte d'influence avec à peine un millier d'abonnés, La Nouvelle Revue Française n'est plus le symbole d'excellence littéraire "classique moderne" qu'elle représentait pendant ses heures de gloire de l'entre-deux-guerres. Relevant aujourd'hui du patrimoine national, elle reste dans le paysage comme une vieille institution étroitement associée à l'histoire littéraire du XXe siècle.

Facebook

Facebook Lettre d'info

Lettre d'info  Twitter

Twitter