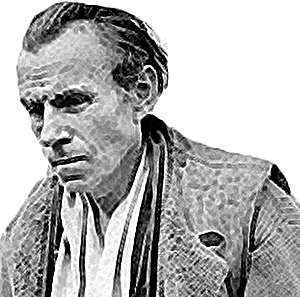

Louis-Ferdinand Céline

Louis-Ferdinand Céline

Biographie : qui est Louis-Ferdinand Céline ?

Par Philippe Faucher, dernière édition le vendredi 15 avril 2011.Le romancier français Louis-Ferdinand Céline -- pseudonyme de Louis-Ferdinand Destouches -- est né à Courbevoie (Hauts-de-Seine) le 27 mai 1894.

Il doit sa notoriété à une oeuvre romanesque qui révolutionna pendant l'entre-deux guerres la littérature française par la liberté et la crudité de son style. Celui-ci, démarqué du parler populaire, traduit bien, par son absence de soumission aux conventions livresques de l'époque, le but que s'était fixé Céline: la restitution la plus fidèle possible de la charge émotive déposée en lui par la vie.

Cette oeuvre, en grande partie autobiographique, reflète la personnalité tourmentée et contradictoire d'un homme qui, de son vivant comme après la mort, suscita des admirations et des critiques aussi passionnées les unes que les autres (et qui ne sont souvent pas étrangères aux anathèmes qu'il formula à la fin des années '30). La vie et l'oeuvre de Céline, inséparables l'une de l'autre, s'éclairent mutuellement.

Le père du futur écrivain, licencié ès Lettres, est employé dans une maison d'assurances, tandis que sa mère tient un magasin de dentelles à Paris, passage Choiseul, où réside la famille. L'été, la mère et le fils partent souvent sur les plages de la Manche vendre cette dentelle aux estivants. Cette vie, assez monotone, est interrompue en 1904 par un séjour que fait le jeune Louis-Ferdinand en Angleterre, pour y apprendre la langue. Céline se fera plus tard le chroniqueur désanchanté des évènements de cette jeunesse sans joie réelle dans son roman Mort à crédit. Il y rapportera également l'expérience éprouvante de la recherche et de l'exercice de multiples petits emplois qu'il occupa durant son adolescence.

En 1912, après l'obtention de la première partie du baccalauréat, qu'il a préparé tout seul, le jeune homme signe un engagement de trois ans dans l'armée. Il se trouve alors affecté au 12e Cuirassiers en garnison à Rambouillet.

La guerre de 1914-1918 en fera dès sa première année un héros, alors que, Maréchal des Logis, il mène à bien une mission particulièrement périlleuse. Celle-ci lui vaudra, en même que la médaille militaire et les honneurs de la couverture de L'Illustré national, une grave blessure à la tête qui le rendra invalide à 75%. Dans son premier roman, Voyage au bout de la Nuit, Céline relate son aventure de la guerre, en la montrant sous un jour grotesque et sordide, sans aucun rapport avec le prétendu héroïsme qu'on lui attribua alors.

Trépané à la suite de sa blessure, Céline est muté en Angleterre où il sert dans une usine d'armement, puis envoyé en mission au Cameroun, d'où il rapporta la dysenterie et le paludisme avant de revenir en Angleterre, à Londres, où il prépare sa seconde partie du baccalauréat. Après avoir passé avec succès son examen, le jeune homme s'installe à Rennes où il commence en 1918 des études de médecine qui dureront six ans. C'est en cours d'études que Céline épouse la fille du directeur de l'école de médecine de Rennes, Édith Follet, dont il aura un enfant en 1920.

En 1924 enfin, le futur médecin dépose à Paris sa thèse de doctorat, qui porte sur La vie et l'oeuvre de Philippe-Ignace Semmelweis, chirurgien hongrois du XIXe siècle, novateur que Céline nous décrit comme la victime de continuelles persécutions de la part de ses collègues. Cet écrit représente sa première oeuvre littéraire, et l'une des plus belles. On y distingue sa compassion pour un homme dont le destin préfigure singulièrement le sien. Surtout, il y bouscule déjà la syntaxe traditionnelle, infusant ainsi à la langue un lyrisme volcanique qui se transmue parfois en une musique transparente et nostalgique, caractères que ce petit livre partage avec les oeuvres postérieures les plus réussies.

Une fois en possession de son titre de médecin, Céline quitte sa famille et va travailler à la Société des nations à Genève, puis à Liverpool dont il revient pour apprendre qu'il est divorcé. Il connaît à partir de ce moment une période instable, entreprenant de nombreux voyages, au Cameroun, au Canada, aux Etats-Unis, où il s'initie à la médecine du travail, à Cuba, avant de rentrer en France en 1928 et d'ouvrir à Clichy un cabinet de médecine qu'il délaissera en 1931 pour travailler dans un dispensaire, toujours à Clichy.

C'est pendant cette période que, pour meubler ses nuits d'insomniaque, ce médecin s'amuse à écrire un roman, qui sera le fameux Voyage au bout de la Nuit, et dont il mène de front la rédaction avec celle d'une pièce de théâtre, L'Église, qui sera créée à Lyon en 1933 et qui représente une sorte de réplique de celui-ci (on retrouve d'ailleurs le même personnage central, Bardamu, dans les deux oeuvres). Publié par Denoël en 1932, Le Voyage au bout de la Nuit manque de peu le Prix Goncourt et obtient le Renaudot. C'est à partir de ce premier roman que Louis-Ferdinand Destouches prend pour pseudonyme littéraire le prénom de sa grand-mère, Céline.

À peine paru, le roman fait l'effet d'une bombe. Nombre de personnalités littéraires politiquement de droite aussi bien que de gauche ne ménagent pas à son égard les expressions du plus vif enthousiasme. Léon Daudet avait essayé âprement de l'imposer pour le Prix Goncourt, tandis qu'Aragon et Elsa triolet vont le traduire en russe. Dans Le Voyage au bout de la Nuit, Céline se fait le contempteur acharné d'une vie vouée à la dégradation au sein d'un univers halluciné où les marionnettes humaines se disloquent peu à peu dans une agitation convulsive.

Son second roman, Mort à crédit, paru en 1936, décrit un monde identique, mais l'écrivain reprend dans ce livre des éléments autobiographiques antérieurs à ceux qu'il a utilisés dans Le Voyage. C'est en effet sa jeunesse, vécue Passage Choiseul, qui lui fournit le matériau d'un roman encore plus désespéré et plus burlesque que le précédent, où les caricatures sont davantage poussées et où la frontière entre le réel et l'imaginaire semble encore moins nette, tandis que le style se fait très personnel, s'éloignant plus encore que dans Le Voyage du langage écrit traditionnel.

Un texte assez court, Mea Culpa, date de cette même année 1936; ce texte comportait certaines attaques contre la Russie soviétique qu'il vient de découvrir avec horreur au cours d'un séjour effectué pour dépenser les droits d'auteur que lui valait la traduction russe de son livre. En fait, anarchiste de tempérament, Céline semble avoir hésité jusque-là entre différentes opinions politiques. Ses charges antimilitaristes et anticolonialistes du Voyage, un homage à Émile Zola qu'il avait prononcé en 1934 à Médan, avaient largement contribué à le faire passer auprès d'un bon nombre de gens pour un écrivain de gauche. Ce petit livre viendra désillusionner ceux-ci et révéler un choix politique nettement orienté vers la droite, orientation que ses pamphlets ultérieurs confirmeront.

À cette époque, Céline, passionné de musique et surtout de danse, fait la connaissance d'une danseuse, Lucette Almanzor, qui deviendra sa compagne jusqu'à la fin de sa vie (il l'épousera à Paris en 1943). Il s'engage entre-temps comme médecin à bord d'un paquebot qui fait le voyage Bordeaux-Terre-Neuve (1937), puis revient habiter chez sa mère, près du passage Choiseul (1939). Il délaisse alors un temps le roman pour s'adonner à la rédaction de pamphlets qui seront en fait les principaux responsables de ses malheurs futurs. Dans ces écrits, qui ont pour titres Bagatelles pour un massacre (1937), L'École des cadavres (1938) et Les Beaux Draps (1941), Céline pourfend dans des termes violents, si ce n'est orduriers, énormément de personnes, mais plus particulièrement ses confrères en littérature, et les Juifs qu'il semble tenir pour responsables de tous les malheurs du monde.

Mais l'outrance verbale est telle dans ces trois livres que les antisémites les plus virulents se désolidarisèrent de leur auteur. Cependant, ces textes ne se réduisent pas à des recueils d'invectives: dans nombre de pages Céline nous fait entendre les notes d'une mélodie arachnéenne, libre de toute servitude circonstancielle, et qui se fait nostalgie pure. Il réunira un grand nombre d'entre elles, détachées notamment de Bagatelles pour un massacre, dans l'étrange féérie qu'il publiera en 1959 sous le titre: Ballets sans musique, sans personne, sans rien.

En 1940, Céline reprend son métier de médecin sur un navire qui joint Marseille à Casablanca, le "Shella", qui sera finalement coulé par les Allemands. Après avoir participé à l'exode avec Lucette Almanzor, il endosse la blouse de médecin-chef d'un dispensaire de la banlieue parisienne, à Bezons. En 1944, cherchant à devancer la victoire des Alliés, il rejoint le gouvernement de Vichy en exil à Sigmaringen, dans l'idée de gagner le Danemark, où il avait placé ses économies. Mais, suspect aux yeux des Allemands tout autant qu'il le sera à ceux de ses compatriotes qui verront en lui un dangereux collaborateur, il est emprisonné trois mois.

En 1945, à la sortie de la prison de Sigmaringen, se situe l'épisode le plus rocambolesque d'une vie pourtant fertile en évènements: accompagné de Lucette, de leur chat Bébert et de l'acteur Robert Le Vigan, Céline traverse l'Allemagne en feu, en proie à ses dernières et plus terribles convulsions. Après bien des vicissitudes, il parvient enfin le 27 mars 1945 à Copenhague, pour être aussitôt jeté à nouveau en prison. Il y demeurera quatorze mois, jusqu'au 26 février 1947, date à laquelle on l'interne, pour raison de santé, à l'Hôpital national du Danemark. Libéré enfin le 24 juin 1947, Céline va vivre dans un grenier, puis dans une chaumière, dénué pratiquement de tout.

En 1950, cible de littérateurs à la haine tenace tels que Roger Vailland et Jean-Paul Sartre ("le ténia", comme l'appelle Céline dans le court pamphlet qu'il lui adresse en 1948: À l'agité du bocal), il apprend que les tribunaux français l'ont condamné à l'indignité nationale et à la confiscation de ses biens. Mais, amnistié l'année suivante, il rentre enfin en France en 1951. Dès lors, il résidera à Meudon, en compagnie de Lucette Almanzor, vivant surtout de son travail de médecin.

Mais Céline a recommencé à écrire, publiant successivement Féérie pour une autre fois (1952) et Normance (1954), qui en est la suite. Ces nouveaux ouvrages passent totalement inaperçus du public, et il semble se faire autour de son nom une véritable conspiration du silence jusqu'à la publication en 1957 de D'Un château l'autre. Mais, pas plus que Guignol's Band paru déjà en 1944, ces livres ne peuvent être comparés aux oeuvres antérieures de Céline. Très décousus, encombrés de perpétuelles onomatopées, ils témoignent surtout de l'absence d'inspiration qui pousse leur auteur à s'imiter lui-même.

Celui-ci se retrouvera cependant avec sa dernière publication, Nord (1960), dans laquelle il retrace sa traversée de l'Allemagne en 1945, et grâce à laquelle il connaît une seconde renommée. Des articles critiques commencent à paraître sur son oeuvre, et on finit par s'émouvoir sur le sort d'un homme génial que la vie n'a pas ménagé. Mais Céline meurt peu après, le 1er juillet 1961 à Meudon, alors qu'il rédige un dernier roman, Rigodon, dont la publication sera posthume.

Céline s'est toujours défendu de vouloir faire passer dans ses oeuvres un message, d'exprimer des idées. Ce n'est pas à l'intellect, à la raison, qu'il s'adresse, mais uniquement à l'affectivité du lecteur. Dans ses livres les plus réussis, il sait admirablement jouer de la confrontation d'une réalité décapée de ses séductions, toujours superficielles, avec la traduction d'une émotion que la langue écrite française, adaptée surtout à l'expression des idées claires et distinctes, est incapable de restituer. Aussi a-t-il recours, pour parvenir à ce but, aux phrases tronquées, fréquemment incohérentes, qui sont le propre du langage parlé par les couches sociales les plus populaires.

Son emploi des expressions argotiques révèle ainsi chez lui non pas une philosophie, mais une vision de la vie comme objet de dérision perpétuelle, absurdité énorme à laquelle l'homme ne parvient pas à s'adapter. C'est pourquoi, chez Céline, le burlesque se conjugue toujours au pathétique et interdit au lecteur de choisir un point de vue rationnel sur le monde, qui lui apporterait ce confort intellectuel dont il se montre avide. Comme tous les grands poètes, Céline dénonce d'abord cette absurdité grâce à l'évocation de l'évanescence des êtres et des choses. Il nous fait ainsi les confidents de ce remuement intérieur que la vie ne cesse de susciter en lui et de sa nostalgie pour un monde totalement insoumis, sans lois directrices. L'instrument littéraire qu'il s'est forgé, sa langue, est à la mesure de son émotion: les mots semblent ne pas pouvoir y tenir en place, comme s'ils se trouvaient doués d'une vie indépendante, gonflés d'un courant ininterrompu qui circule entre eux tous.

Nouveau démiurge, Céline, par la simple force de son verbe, nous donne l'impression hallucinante que les mots incarnent pleinement une réalité dont le monde extérieur n'est plus que la pâle copie.

Copyright © La République des Lettres, mercredi 11 mai 2011