Michelangelo Antonioni

- Thomas De Quincey

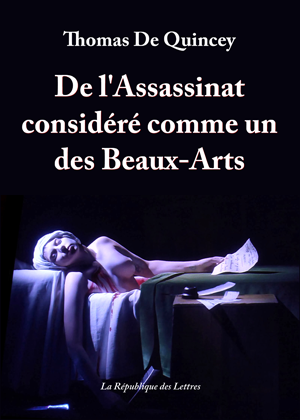

De l'Assassinat considéré comme un des Beaux-Arts

Éditions de La République des Lettres

ISBN 978-2-8249-0195-4

Prix : 5 euros

Disponible chez • Google • Fnac • Kobo • Amazon • iTunes

et autres librairies numériques

Eros : Film en triptyque de Michelangelo Antonioni (Le périlleux enchaînement des choses), Steven Soderbergh (L'équilibre) et Wong Kar-wai (La main).

Le producteur Stéphane Tchal Gadjieff décida qu'autour du grand thème du maestro Michelangelo Antonioni, l'Eros, lui et deux autres cinéastes -- concernés forcément aussi par ce grand sujet -- allaient plancher (Il fut question d'Almodovar avant Soderbergh mais le périlleux enchaînement des événements fit que c'est ce trio dont nous suivons désormais les regards...). Ce qu'il nous restera de ce triptyque nostalgique -- nostalgique de cinématographies que nous avons tant aimées -- c'est d'abord cette si belle chanson de Caetano Veloso, dédiée à Antonioni, et qui fait le générique des trois pans de cet essai, entre le mièvre et le grandissime. Générique qui fait défiler des estampes érotiques tout aussi envoûtantes -- factices et merveilleuses à la fois, comme les fresques d'une culture détruite -- que cette voix et cette musique d'à propos. Seulement voilà, Michelangelo Antonioni ne nous convainc pas en ouvrant cette lente et chaotique montée vers le monde d'Eros. De son champ identificatoire il ne reste que des bribes, pour ne pas dire une éclipse, comme s'il s'agissait d'un Antonioni qui se chercherait à la manière dont il traquait naguère des ressemblances à travers des silhouettes de femmes... et sur lequel une tragique obscurité finalement l'emporte ici, malgré la lumière des paysages. Mais nous n'expliquerons pas ce que chacun sait et n'avait sans doute pas besoin de revoir de cette façon si basiquement théorique: comment un bellâtre frustré par la distance d'une femme à la poitrine contradictoirement ostentatoire, plonge dans les délices plus ronds et accueillants d'une autre femme, plus jeune et plus joueuse, à la poitrine plus pleine et plus offerte, résidant dans une autre tour du domaine symbolique qu'ils occupent, puis, détendu, rentre à Paris, permettant la rencontre à l'écran de ces deux corps aimés et nus l'un face à l'autre, sur le sable ensoleillé de la Toscane. Peaux réalistes, cellulite non maquillée, gestes gymniques parodiant quelque chorégraphie maladroite du désir, complicité transitive suggérée.

Copie rendue mais un brin forcée, avec ce titre si explicatif, sur laquelle s'enchevêtre après un soulagement caetanesque une seconde "curiosité", encore plus esthétisante, reconstitution de l'année 1955 de l'Américain Steven Soderbergh, qui veut également bien faire mais ne nous atteint pas davantage, même si nous rions cette fois comme devant un bon sketch de café-théâtre. "Je suis bien en 55" dit le protagoniste à son psychanalyste ravagé par le voyeurisme qui force ce patient à s'allonger sur le divan pour pouvoir tranquillement, même si ses gestes sont agités et qu'il se déplace par petits bonds, mater une voisine avec d'abord de petites jumelles, puis par le truchement d'une plus grosse paire, dirons-nous, confirmer ses visions dont nous ne voyons rien nous-mêmes, pris en otage dans la transmission de la frustration. Tandis que le patient raconte un rêve érotique, comme il se doit, et avec un savoir faire d'acteur que l'on salue, le psychanalyste fou envoie un avion en papier à celle qu'il n'a de cesse d'épier, n'hésitant pas à se fâcher contre son patient afin qu'il ne se retourne pas... Erotisme très pasteurisé puisqu'une femme potiche en robe bleue et voilette n'aura montré que peu de son anatomie, ou plus exactement pas longtemps. Il ne nous en restera que cette belle phrase qui dit à peu près que nous vivons tous à l'ombre de réveils répétitifs. Il faut dire que, de cette séance d'analyse si singulière, naîtra l'invention du réveil qui sonne toutes les sept minutes et viendra désormais à bout des trop grands rêveurs que nous sommes, images subitement vertigineuses après tant de retenue en noir et blanc, comme à la grande époque du film noir (évocation d'un Humphrey Bogart éternel), de ces années reconstituées le temps d'un égarement, et prenant enfin de l'altitude, dans un déséquilibre de traitement (avec pourtant le titre bien contestable qu'il a choisi) que le troisième volet fera peut-être oublier.

Car notre idole asiatique, ne laissant aucunement son obsessive passion des robes et des ralentis, tissage cathartique de si universelles cristallisations qui nous avaient si loin portés dans In the mood for love et 2046 que l'on serait tenté de déclarer que c'est là que se trouve le véritable triptyque, notre idole asiatique approche encore du sublime, seul des trois cinéastes à nourrir son travail d'une idée tout à fait dans le sujet. La maladie vient, presque punitive, couvrir de son ombre les plis formés au fil des ans par le voile infranchissable de l'amour. Cette oeuvre, car il faut parler d'oeuvre dans le sens où Wong Kar-wai complète chaque fois un tout de plus en plus précis bien qu'éthéré, fut écrite en pensant à l'épidémie de Sras qui venait d'isoler la population de Chine. Une main de femme catin, éternelle et inaccessible Gong Li, satisfait un apprenti tailleur qui en sera marqué à vie, crispé mais révélé à la création, par elle et son geste si exact. Un tailleur, lui dit-elle, qui, sans sa main à elle (seul vestige de sa grande époque de courtisane autoritaire), ne serait pas devenu ce qu'il est lui, le tailleur le plus demandé de cet atelier souterrain. Atelier comme seul Kar-wai sait les composer, dans un tremblement de l'image imbibée de calendriers chinois illisibles et de flous humides, instants bouleversants accompagnés par la voix au téléphone de ce directeur si vieux et si aimable, si commerçant, si fasciné lui aussi par cette cliente emblématique d'une magie de la couture, Madame Hua. Ce serait trop dévoiler le contenu du film que de raconter que le couturier tétanisé et talentueux interprété par l'iconique Chang Chen revient quelques années plus tard sur les traces d'une cliente partie une première fois et qui se prépare, rien n'est caché alors du dedans des choses, à un plus terrible voyage (un "plus tard" qui ressemble à un passé disloqué que Wong Kar-wai excelle à magnifier, comme dans une aspiration à un présent des émotions intouchable parce que contenant la mort mais jusqu'au bout tentateur). Le maître chinois est donc le seul des trois à traiter l'Eros, à oser se faire le témoin de l'époque où il s'inscrit. Ils ont manié l'aiguille, il s'en est saisi dans son carquois, sachant qu'elle avait une forme de flèche. Mais on n'en voudra pas aux autres qui auraient eu fort à faire pour égaler le souffle si pointu d'un maître d'oeuvre inégalable.

Facebook

Facebook Lettre d'info

Lettre d'info  Twitter

Twitter