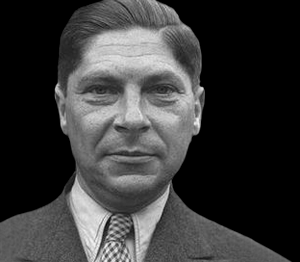

Arthur Koestler

C'est une curiosité soit, mais une curiosité cosignée Arthur Koestler et Andor Németh mérite qu'on s'y attarde. Dont acte, et sans regret aucun, tant Au chat qui louche est un vrai polar — à clés cependant, comme le souligne la chaleureuse et très pertinente postface de Phil Casoar; avec une véritable enquête autour d'un violon de prix escamoté et d'un sardonique savant fou, le professeur Nikolitch. Celle-ci, menée au pas de charge, à travers l'Europe orientale des années '20 par l'inspecteur Konrad Kondor, policier dandy buvant sec, s'exaltant et lançant des oeillades aux dames, aidé de son ami Stefan et du jeune inspecteur Hans Fischer convoque tous les standards du genre. On y voit se succéder les fausses pistes et les chausse-trappes. Reste que, située entre Vienne et Budapest, cette rocambolesque histoire, une des premières à nouer son intrigue autour de la thérapie analytique, nous en apprend autant sur ses auteurs et les deux grandes villes où l'action se déroule, que, au gré de sa progression dramatique, sur le noyau de l'intrigue.

Et c'est ainsi qu'on songe un moment au film qu'aurait pu en tirer un Fritz Lang par exemple, avec dans le rôle du professeur Nikolitch, Edward G. Robinson. Car en effet, un mystère demeure une fois la lecture du livre achevée: comment se fait-il qu'avec une écriture aussi visuelle et aussi dialoguée, une atmosphère et des décors si années '20 et si "exotiques", des personnages aussi attachants, singuliers, extravagants, aussi border-line, comment se fait-il, donc, qu'aucune adaptation cinématographique n'en ait jamais été envisagée ? On y verrait enfin incarnée une sorte de Philip Marlowe venu d'Autriche ou de Hongrie, qui aurait dû attendre plus de soixante ans pour trouver son Humphrey Bogart ou son Robert Mitchum. Ce serait là un bel hommage rendu à une expérience d'écriture à deux mains qui ne se prolongea pas au delà de trois ou quatre feuilletons. Ce serait aussi une façon de saluer une longue amitié qui devait, malgré tout, faire long feu, entre d'une part, Arthur Koestler, romancier, historien et essayiste promis à la renommée que l'on sait, et d'autre part, Andor Németh, mort en 1952, et qui fut à Budapest un des membres importants du cercle littéraire d'avant-garde Galilée, un remarquable critique, un infatigable "passeur" — le premier à présenter au public de son pays Guillaume Apollinaire et Marcel Proust — et un traducteur infatigable d'André Malraux, Alexandre Dumas, Émile Zola, Victor Hugo... Pourtant, comme le note Phil Casoar, la brouille n'empêchera pas qu'Arthur Koestler, bien des années après, rende un fervent hommage à celui qui avait été, un temps, son compagnon d'écriture: "La base réelle de nos relations était un accord tacite que Németh représentait un noble échec et moi un succès facile. Cette formule ne fut pas affectée par le fait que j'eusse cessé d'avoir du succès et fusse devenu un réfugié sans le sou. Mon acceptation de ce rôle était due en partie à mon complexe d'infériorité chronique, mais surtout au fait que je reconnaissais la supériorité littéraire de Németh. Je savais que Németh était un artiste et moi un journaliste. Je savais aussi que son goût de la poésie et de la musique, son indifférence totale aux vanités et aux trivialités de l'existence, étaient sur un plan différent des miens. Je savais que sa façon paresseuse et absurde de gaspiller sa vie le rapprochait davantage de l'essence de l'être que mes furieux engagements dans le réseau Maya..."