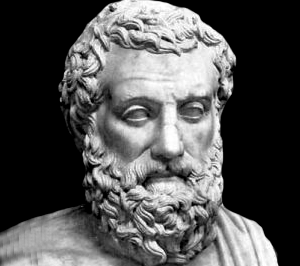

Aristophane

- Thomas De Quincey

De l'Assassinat considéré comme un des Beaux-Arts

Éditions de La République des Lettres

ISBN 978-2-8249-0195-4

Prix : 5 euros

Disponible chez • Google • Fnac • Kobo • Amazon • iTunes

et autres librairies numériques

Une approche particulièrement féconde de la tragédie grecque ces dernières années a entrainé l'exploration des contrastes et des parallèles entre les pièces et leur contexte mythologico-rituel. La comédie, dans l'ensemble, a moins bénéficié de cette stratégie. Dans son ouvrage Aristophane: Mythe, rite et comédie, A. M. Bowie se met en devoir de combler ce vide. Sa méthode consiste simplement à consacrer un chapitre à chaque oeuvre, dans un ordre chronologique illustrant la grande cohérence qui est l'une des caractéristiques de l'ouvrage. Il démontre de manière convaincante que la fascination qui paraît sans fin pour les propres positions politiques et sociales d'Aristophane ont amené spectateurs et lecteurs à prendre trop peu en compte l'enracinement public de la comédie. Les caractéristiques de la comédie -- à savoir la suspension de tout contrôle social, comme c'est le cas dans l'utilisation de l'imagerie sexuelle et scatologique; l'autorité ridiculisée à travers la prise du pouvoir provisoire par le chaos -- sont considérées comme des caractéristiques qui reproduisent non pas tant la position du poète que les lois du genre, dont le "miroir miraculeux... ne se contente pas de refléter mais réfracte et déforme, à la manière d'un kaléidoscope". Afin d'examiner ce miroir et d'évaluer ses déformations, Bowie le dispose sur une aire de culture grecque qui, à sa façon, est assez résistante à une lecture en forme d'expérience individuelle, mais qui réagit bien à l'analyse en tant qu'ensemble d'expressions et de comportements publics partagés. Ainsi, les Chevaliers, les Nuées, les Guêpes, sont interprétés en relation avec les rites initiatiques. Dans les Oiseaux, la fondation de nephelococcygie rassemble et diffère, tout à la fois, des mythes fondateurs dont elle s'inspire. Lysistrate se faufile entre les mythes et les rituels dont les héroïnes sont des femmes qui se passent de mari (comme les femmes de Lemnos qui les massacraient).

En aucun cas toutes ces mises en parallèle ne doivent être comprises comme propres à Bowie; il est difficile, par exemple, d'imaginer une manière convaincante de réagir aux Thesmophoriazusae qui ne tiendrait nul compte du festival dont l'oeuvre tire son nom, ou une lecture des Grenouilles qui pourrait ignorer le second choeur de la pièce. Ce que fait l'ouvrage de Bowie, c'est rassembler entre deux couvertures tous les candidats, les plus plausibles comme ceux qui le sont moins, à un genre spécifique de lecture anthropologique. Il me semble que, de manière générale si ce n'est dans le détail, la thèse tient, et notamment parce que l'auteur insiste constamment sur la nécessité de prendre en compte la pluralité des structures mythico-rituelles. Il se pourrait qu'il constate, d'ailleurs, que tout le monde ne partage pas son faible pour l'initiation et sa séduisante compagne, la marginalité: des chiens, des crabes, le think-tank socratique des vols de fromages, Dionysos et l'lle de Lemnos... sont tous décrits comme marginaux, tout autant que les redoutables strepsiades des Nuées. Même le plus incisif des scalpels analytiques peut perdre de son tranchant à force d'usure. Le dernier élément dans le sous-titre est "comédie" est un renvoi qui respecte fidèlement les priorités de l'ouvrage. Une fois, dans la conclusion, Bowie remarque l'importance d'une étude comparative du rôle du couple "mythe / rite" dans la comédie et dans la tragédie.

La prise en compte de cette question eût été très éclairante. Un des points que je n'ai guère saisi est le suivant: jusqu'à quel point la représentation mythico-rituelle est-elle caractéristiquc de la comédie? Un chapitre substantiel traitant de ce problème eut été très bien venu, pour nous soutenir dans la marche en avant parfois implacable de l'auteur à travers les pièces. En fait, les racines d'une telle analyse sont déjà présentes dans les excellents commentaires de Bowie sur les retours de la fantaisie à la réalité, comme dans cette observation à la fin de Lysistrate sur la persistance de l'ivresse, de la luxure et de la soif de pouvoir chez l'homme. "En faisant en sorte que la fin de ses pièces ne reflète pas seulement cette espèce d'euphorie associée à la conclusion des rites retraçant les périodes de chaos, mais insiste aussi sur la réalité de la vie avec une certaine exagération comique, Aristophane attire l'attention sur le fossé qu'il y a entre ce que les rites qui, par exemple, traitent des femmes au pouvoir, sont supposés accomplir, et ce qu'ils accomplissent en fait. C'est dans ce fossé qu'une bonne dose de l'humour de Lysistrate trouve sa source. Les femmes, en obtenant une chose qu'elles désirent, laissent en fait la porte ouverte à une éventuelle répétition de ce même problème qu'elles semblaient pourtant avoir résolu".

Nous attendons encore quelqu'un qui fasse pour Aristophane ce que Auerbach fit de manière si brillante pour Rabelais et Cervantès: allier une analyse sociale et linguistique de talent à la capacité d'identifier et de faire sentir le comique. Bowie se confine à un des aspects de l'analyse sociale; son bel ouvrage au style académique mérite d'être lu par tous les étudiants sérieux qui s'intéressent à Aristophane.

Facebook

Facebook Lettre d'info

Lettre d'info  Twitter

Twitter