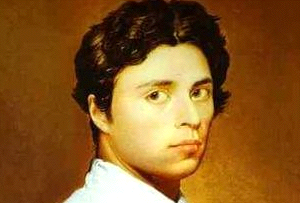

Jean Auguste Dominique Ingres

Le Louvre propose une grande rétrospective, la première au monde depuis 40 ans, de l'oeuvre de Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867). 79 tableaux et 101 dessins sont exposés jusqu'au 15 mai, avec le projet de porter sur l'artiste un regard nouveau et l'ambition de remettre en cause les lieux communs colportés sur cette peinture, souvent encore qualifiée d'académique et ennuyeuse.

Les quatre commissaires de l'exposition, riches d'un fonds abondant appartenant déjà au Musée du Louvre facilement complété par les prêts de quelques musées et collections privées, n'ont pas eu grand mal à réunir cet ensemble de 180 pièces de grande qualité, soit l'oeuvre principale quasi exhaustive du peintre de Montauban. Ils ont divisé le parcours du visiteur en six sections chronologiques couvrant près de 70 annnées, depuis le premiers portraits exécutés pendant l'apprentissage toulousain puis dans l'atelier de David vers 1797, jusqu'aux derniers nus des années 1860-65, peints peu avant la mort du peintre à l'âge de 79 ans. Dix cabinets aux murs rouges ponctuent le parcours de l'oeuvre peinte en offrant des espaces thématiques pour les dessins, par exemple autour des figures d'enfants, des copies de maîtres, des nus féminins ou encore des portraits de sa première et très chère épouse Madeleine. Entre tableaux religieux, historiques ou mythologiques, portraits napoléoniens et grands nus, Source et Odalisques, le visiteur tombera dans un couloir sur le fameux violon dont Ingres, passionné de musique, aimait jouer à ses moments perdus. Le célèbre Bain turc, amas de corps nus voluptueux disposés impudiquement dans tous les sens, clôt l'exposition.

On ne sait au final si l'exposition du Louvre remplit bien sa mission programmée de dissiper les illusions et de rafraîchir l'image d'Ingres, mais la lecture enfin complète de l'oeuvre, replacée dans son contexte biographique -- c'est-à-dire également politique et social (voir les contraintes liées aux commandes, publiques ou privées, de centaines de portraits réalisés simplement pour gagner sa vie) --, permet au moins de redécouvrir la profonde originalité, et même la "bizarrerie" fantasque, de ce peintre plein de contradictions et d'audaces esthétiques, celles-ci expliquant sans doute les nombreuses et diverses étiquettes dont il a été affublé par l'histoire de l'art. Ni académique, ni néo-classique, ni primitif, ni gothique, ni romantique, ni naturaliste, ni moderne, ni pré-abstrait, ni coloriste, ni dessinateur, mais aussi tout cela en même temps, chaque visiteur pourra y trouver l'aspect qu'il cherche et créer sa propre étiquette, à moins qu'il ne sorte de cette rétrospective avec encore plus d'interrogations qu'en y entrant.

Jean Auguste Dominique Ingres est né le 29 août 1780 à Montauban d'un père peintre, musicien et sculpteur. Il commence à dessiner à l'âge de 9 ans et entre très jeune à l'Académie royale des Beaux-Arts de Toulouse, tout en jouant parallèlement comme deuxième violon à l'orchestre du Capitole. A 17 ans il monte à Paris et entre à l'atelier de David pour parfaire son apprentissage de la peinture. Dès le Salon de 1806 il présente des oeuvres importantes comme, entre autres, le Napoléon sur le trône impérial (1806). Il partira cette même année pour l'Italie où il résidera -- successivement à Rome, Florence et Naples -- jusqu'en 1824, explorant la peinture de Raphaël et du Quattrocento italien qui marqueront fortement son style. De cette période datent notamment des centaines de portraits de touristes plus ou moins illustres dessinés à la mine de plomb, ainsi que Granet (1807), la Grande Baigneuse (dite aussi Baigneuse de Valpinçon (1808), Oedipe et le Sphinx (1808), Jupiter et Thétis (1811), Le Songe d'Ossian (1813), La Grande Odalisque (1814), Henri IV et ses enfants (1819), ou encore Le voeu de Louis XIII (1824), ce dernier tableau lui apportant enfin la reconnaissance. Érigé en chef de file du Classicisme et en défenseur de la tradition face au révolutionnaire Romantisme, il ouvre un atelier à Paris et confirme son succès avec L'Apothéose d'Homère (1827) tout en formant entre autres les peintres Chassériau, Desgoffe, Cambon, Chenavard,... Déçu par les jugements hostiles qui accueillirent au Salon de 1834 son Martyre de saint Symphorien, sur lequel il travailla pendant sept ans, il repart à Rome en 1835 pour administrer La Villa Médicis et ne reviendra s'installer définitivement à Paris qu'en 1841. Alors couvert d'honneurs, les commandes publiques et privées affluent et Ingres produira nombre de grandes oeuvres -- Mme Moitessier (1851), Jeanne d'Arc au Sacre (1854), La Source (1856), Le Bain turc (1863), -- jusqu'à sa mort le 14 janvier 1867.

Ingres (1780-1867) du 24 février au 15 mai 2006, Musée du Louvre, Hall Napoléon, Paris 1er, tous les jours (sauf le mardi) de 09H à 18H. Tél: 01.40.20.53.17. Catalogue co-édité Le Louvre / Gallimard sous la direction des commissaires de l'exposition Vincent Pomarède, Stéphane Guégan, Louis-Antoine Prat et Éric Bertin.

Facebook

Facebook Lettre d'info

Lettre d'info  Twitter

Twitter