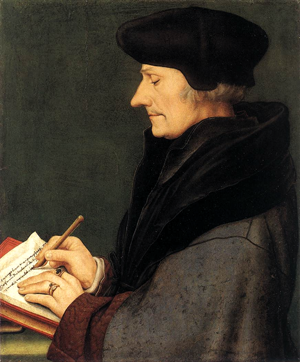

Erasme

A l'apogée de son talent et de sa célébrité, après la publication de son Nouveau Testament en 1516, Erasme devint le héros intellectuel de l'Europe entière, courtisé et admiré par les Grands, Empereurs et Papes, Rois de France et d'Angleterre, Princes d'Allemagne, Thomas Wolsey, Martin Luther, Ulrich Zwingli, Guillaume Budé, Albrecht Dürer ou François Rabelais. Dans son style clair et souple il présentait l'idéal qui (croyaient-ils) les rassemblaient tous : la redécouverte de l'Esprit chrétien originel, dans le but de le réformer par le haut et de revivifier de l'intérieur les institutions de l'Eglise. Seuls les moines, auquels il avait su échapper, et les théologiens universitaires qu'il avait ridiculisés, ne l'épargnèrent pas. Mais aux glorieuses années du pape Léon X, moines et scolastiques avaient peu de défenseurs.

Lorsqu'il mourût, vingt ans plus tard, toujours Catholique, mais dans une ville Protestante, cette unanimité s'était complètement dissoute. Il était alors désavoué de toutes parts. Pour les Catholiques, il était allé trop loin, pour les Protestants, pas assez. Et tous se rejoignaient pour dénoncer son scepticisme, son style dangereusement insinuant et son latin peu cicéronien. A cette époque il avait rompu avec Martin Luther, s'était querellé avec Budé, avait répudié Ulrich von Hutten. Il avait certes encore quelques fidèles disciples, qui ne faisaient toutefois plus partie de la fine fleur de la société intellectuelle, et qui jugèrent plus prudent de garder profil bas pendant de nombreuses années. Ce qui ne les empêcha pas d'ailleurs d'être condamnés en tant que libertins à Genève et en tant qu'illuminés ou juifs en Espagne et aux Pays-Bas. Là ou l'Eglise catholique détenait le pouvoir, il était dangereux ne serait-ce que de le nommer. Ses livres étaient interdits, ses portraits lacérés. Dans les pays protestants, on pouvait encore le citer, mais ce n'était pas une référence. Il avait eu de bonnes idées, on le reconnaissait, mais il avait échoué à les pousser jusqu'à leurs justes conclusions. On incriminait son caractère. Il était faible et timide, trop attaché à son confort, à une vie corrompue par le soutien matériel de l'Eglise catholique.

Erasme avait naturellement une autre explication de sa défaite. La triste affaire de Luther, écrivit-il, l'avait accablé d'un fardeau de haine inexpiable. L'unité de sa philosophie était mise en pièces, et chacun s'appropriait des morceaux.

Quelques-unes de ses idées allaient être empruntées et adaptées à leurs propres perspectives aussi bien par Ignace de Loyola que par Jean Calvin. D'autres allaient être reprises par les Arminies de Hollande et les Socinies d'Europe de l'Est. Ainsi son identité propre fut-elle submergée. Une fois la Réforme, et cette nouvelle division de l'Europe qu'il avait si ardemment tenté d'empêcher, admises comme état de fait, sa vie et son oeuvre furent inévitablement interprétées et désintégrées à la fois à travers un fort prisme réfracteur. Trois siècles durent s'écouler avant qu'elles puissent être reconstituées.

Au cours du premier siècle après sa mort, les rares hommes qui reconnurent ouvertement ses idées constructives n'étaient pas des intellectuels ou des théologiens, mais des hommes publics qui cherchaient, encore à cette heure tardive, à renverser la division idéologique de l'Europe et à redécouvrir une pratique religieuse unifiée. En France, il y eut le juriste, homme d'état et historien Jacques-Auguste de Thou, catholique et initiateur de l'Edit de Nantes qui permit pour un temps la co-existence des deux religions. Il inspira le groupe des Libertins érudits, admirateur d'Erasme, qui se réunissait autour de ses héritiers intellectuels, les frères Dupuy. En Hollande, l'Arminien H. Grotius, également juriste, homme d'état et historien, oeuvra pour une plus ample union idéologique sur une base comparable inspirée par Erasme. Mais tous deux furent condamnés par leurs Eglises respectives, De Thou par Rome — où son Éloge d'Erasme fut l'une des principales accusations retenues contre lui — et Grotius par les Calvinistes hollandais. Après cela, toute idée de réunion devint impensable, et lorsqu'eurent enfin lieu de nouvelles tentatives pour faire revivre la gloire d'Erasme, ce ne fut plus le fait d'hommes publics cherchant à réaliser son programme, mais celui d'intellectuels qui ressuscitaient ses idées rejetées par les croyants de tous bords, notamment son scepticisme. Les plus importants d'entre eux étaient le Français Arminien émigré Jean Leclerc, éditeur de la célèbre édition de Leiden de l'Opéra Omnia d'Erasme, et le très critique huguenot genevois, père du Pyrrhonisme du XVIIIe siècle, Pierre Bayle.

Eux deux, travaillant dans sa Hollande natale, réunirent les matériaux qui permirent aux philosophes éclectiques du XVIIIe d'en forger une nouvelle image, celle de l'Erasme des Lumières. Cela voulait dire avant tout l'auteur de Adagia, des Colloques, des Satires Lucianiques et (parmi elles) l'Éloge de la Folie. Un Erasme vidé de ses idées les plus intéressantes, de ses plus profondes motivations religieuses et recommandable seulement en tant que satiriste qui ridiculisait la superstition et la bigoterie d'un âge obscurantiste.

C'était une image superficielle, quelque peu condescendante, essentiellement négative, et intellectuellement en retrait par rapport à Grotius et encore plus à Leclerc et Bayle. ceux-ci avaient su reconnaître le contexte historique dans lequel s'insérait Erasme et l'y avaient intégré. Mais à présent il était étudié dans un contexte très différent. Les Encyclopédistes accordaient qu'il avait libéré la philosophie de la scolastique. C'était un acquis utile mais limité cela montrait le chemin vers la modernité, leur modernité à eux. Les Protestants lui concédèrent un peu plus, car ils réservaient encore une place à la religion — leur religion — dans leur propre conception de la modernité. Erasme, bien qu'incapable de mener à terme le processus de la Réforme, en était considéré comme l'indispensable promoteur : il avait libéré la religion tout autant que la philosophie. Les Luthériens allemands étaient plus précis; ils trouvaient en lui le précurseur, involontaire mais "éclairé", de Luther. Il y eut aussi quelques Catholiques libéraux qui eurent quelques mots en sa faveur, mais ces derniers furent dûment chapitrés par leur Clergé.

Une exception dans ce cours commun de jugements du XVIIIe siècle est le cas de Edward Gibbon. Érudit, et d'une érudition bien plus profonde que celle des philosophes français, il put apprécier à sa juste valeur l'oeuvre d'un point de vue technique, et en tant qu'intellectuel historien, dépourvu d'engagement sectaire, il put examiner ses idées dans leur contexte et non distordues par une grille de lecture idéologique. À ses yeux, Erasme n'était pas un simple précurseur du Protestantisme, mais le fondateur d'une tradition philosophique entièrement distincte, dont il retraça le pédigree depuis les Arminiens hollandais jusqu'aux Théologiens rationnels et déistes de son temps. Il vit aussi que, bien loin d'être timide ou incomplète, cette alternative ou "Seconde Réforme" était une révolution plus profonde et intellectuellement plus exigeante que celle de Luther ou de Calvin. Les premières remarques de Gibbon relatives à Erasme prirent naissance après la lecture de la biographie en deux volumes de Jean L'Evêque de Burigny, la meilleure jusqu'alors, publiée en 1757.

Parmi les écrivains allemands, on remarque H.P.K. Henke et J. S. Semler, proches de Gibbon dans leur vision d'un Erasme homme seul et indépendant. Henke (qui édita une traduction allemande de l'ouvrage de Burigny), non seulement rejeta l'accusation de timidité, mais alla jusqu'à faire l'éloge du courage d'Erasme à rester seul pour soutenir une cause toujours plus impopulaire et dangereuse. Le même jugement avait été émis par Grotius, qui savait aussi ce qu'est être incompris et attaqué de tous côtés.

Vers la fin du siècle, avec le mouvement Sturm und Drang en Allemagne et la Révolution française, les interprétations d'Erasme changèrent. Mais la Réforme et Luther en Allemagne demeuraient toujours les références à l'aune desquelles il devait être jugé. Ceux qui étaient choqués par les excès de la Révolution française commencèrent à réfléchir sur le mauvais côté de la Réforme aussi, et à voir le pacifique Erasme sous un meilleur jour. D'un autre côté, si l'on était romantique, et surtout un Romantique allemand, Luther plus que jamais était votre héros byronnien. Le jeune Herder portait aux nues Luther et Hutten comme de véritables et héroïques allemands et dénonçait Erasme comme étant un "latiniste pédant et couard". C'était avant la Révolution française, avant qu'il ne révise ses vues et découvre qu'Erasme et Grotius "avaient été ses idoles depuis des années". Ces stéréotypes allaient perdurer en Allemagne, avec seulement quelques variations mineures , durant tout le XIXe siècle. En Angleterre, toujours plus en sympathie avec Erasme, Whigs, Libéraux et Anglicans l'admiraient, tandis que les Evangélistes préféraient Luther. Aucun ne perdait son temps avec Hutten. Coleridge était inintelligible. En France presque tout le monde préférait Erasme, bien que généralement pour des raisons quelque peu superficielles, excepté bien sûr Jules Michelet, comme on pouvait s'y attendre.

Certains de ces auteurs du moment, Anglais, Français, Allemands, Belges, Hollandais, Suisses, sont parfois si maladroits qu'ils fournissent l'occasion d'une distraction bienvenue.

Par exemple, en Angleterre, il y a ces deux jumeaux d'évangélique suffisance, les frères Joseph et Isaac Milner. Ils étaient pour Luther, le meilleur interprète de la pureté évangélicale, pensaient-ils, depuis Saint Augustin. Les dons intellectuels d'Erasme, croyaient-ils, étaient réduits à néant à cause de l'énormité de ses défauts de caractère : goût du confort, désir de célébrité, obséquiosité, légèreté, etc., etc. Ceci était bien sûr l'accusation habituelle des irréductibles Protestants. Néanmoins, "amour du confort", venant des Milner, est dur à digérer. Erasme, cet infatigable voyageur, aurait sûrement classé Isaac Milner parmi les théologiens les plus casaniers de Louvain. Ce Chrétien bruyant et grand cumulard qui se faisait remarquer par son train de vie de luxe siégea à Cambridge durant quasiment cinquante ans, dont les trente dernières à la tête du Collège Erasme, qu'il tenta de transformer en "réservoir de zèle et de talent pour la cause évangélique". Il respire l'ennui le plus total : "Quelque soit le thème, quelque soit la compagnie", dit Leslie Stephen, "sa voix sonore dominait toutes les autres, et sa haute stature à la rotondité imposante, coiffée d'une abondante perruque, défiait toute concurrence possible". Isaac Milner mourut en 1820.

Au XIXe siècle, avec la remontée de la religion dogmatique, les vieux stéréotypes se réaffirmèrent, imprégnant la nouvelle érudition (principalement allemande). certains se tinrent cependant à l'écart. à Oxford, Mark Pattison avait une sympathie naturelle pour Erasme dont il pensait qu'il donnait à entendre une voix autre, celle de la vraie érudition et de la raison séculaire. L'historien J. A. Froude, qui échappa aux griffes de Newman mais seulement pour retomber dans celles de Thomas Carlyle, préféra d'abord l'oppressant Luther puis, comme Herder, allait s'adoucir avec l'âge. Son dernier ouvrage publié laisse transparaître un portrait d'Erasme plus sympathique, sinon plus profond, dessiné à partir de ses lettres, colloques et pièces légères. P. S. Allen, éditeur d'Erasme parmi les plus célèbres, le considérait comme la meilleure biographie jamais écrite. L'influence de Carlyle n'était pas entièrement mauvaise; il faisait vivre l'histoire.

Dans l'Allemagne de l'époque, Impériale, la brutalité était de mode parmi les Catholiques, et spécialement lorsqu'elle était provoquée par le Kulturkampf de Bismarck. Le champion historique du catholicisme allemand était alors Johannes Janssen. Fermement croyant, il voyait le XVe siècle comme l'âge d'or de l'Allemagne, où tout le monde était à la fois joyeux et dévot. Dans ce paradis, Erasme apparaissait comme le Serpent qui précipite la Chute : un intellectuel vain, flagorneur et avaricieux, un esprit agité, sans scrupule et menteur qui "dissimulait sa malice sous le manteau de la Sainteté". Plus excentrique était l'Allemand Moritz Kerker. Dans ce qu'on dit être un "article influent", il regrettait qu'Erasme ait manqué sa chance. Pourquoi n'avait-il pas employé son remarquable talent d'humaniste à renforcer plutôt qu'à attaquer la scolastique ? Comme on pourrait tout aussi bien déplorer que Karl Marx n'ait pas utilisé son remarquable talent sociologique pour renforcer le capitalisme.

Les catholiques belges, comme on peut s'y attendre, avaient plus de sympathie et montraient plus de civilité que les Allemands. Ils se trouvaient toutefois dans une situation quelque peu embarrassante. d'un côté, Erasme était un catholique néerlandais qu'ils auraient été heureux de revendiquer. Il avait laissé des disciples dans les Flandres qui osèrent faire son éloge, même aux temps de la contre-Réforme. Il avait vécu à Louvain et avait inspiré la fondation du célèbre Collège trilingue. D'un autre côté, ses remarques sur les professeurs de Louvain sédentaires et s'adonnant à la boisson lui avaient été retournées par ces professeurs qui le décrivaient comme l'Antéchrist, pire que Luther. Ces conditions appelaient un compromis tactique. Les historiens belges décidèrent donc que Erasme avait été un bon catholique de coeur, bien qu'ayant été malheureusement amené à s'égarer à cause de son esprit frondeur et de sa liberté de badinage. Ce n'était pas très différent de ce qui avait été dit un siècle plus tôt par Burigny.

Les Catholiques n'avaient pas modifié le registre de leurs vues, et les Protestants pas davantage. En Suisse, Erasme avait quelques amis à Zürich et à Bâle, mais la calviniste Genève tenait bon. Là, le ton était donné par le principal théologien Merle d'Aubigné, best-seller à ses heures. Il reconnaissait qu'Erasme était un instrument de Dieu, mais seulement jusqu'à un point, en fait jusqu'à ce que Luther surgisse. Après quoi, il était devenu vain, il avait trahi la Réforme, perdu sa place dans la marche glorieuse de l'Histoire, etc., etc. Cette voix fut entendue et répercutée jusqu'en Amérique. Le Professeur Ephraïm Emerton, de l'Université Harvard, avait eu la chance d'étudier à Berlin et à Leipzig, et ses positions furent faites. Erasme, déclarait-il en 1899, était un type sans intérêt et désagréable, une misérable créature névrosée, "juste digne de notre mépris". On pourrait se demander alors pourquoi il jugea bon de lui consacrer une longue biographie. Peut-être simplement pour servir de repoussoir à son véritable héros, Luther.

Qui étaient les écrivains qui, au XIXe siècle, reconnurent en Erasme le prophète indépendant d'une "seconde Réforme", toujours à l'oeuvre dans l'histoire intellectuelle ? Il semble qu'ils aient été tous Protestants et, sinon sceptiques, du moins en marge de l'establishment écclésial. En Allemagne il y eut Karl Hagen, un démocrate radical, qui après l'échec de 1848, émigra à Berne, et le philosophe sceptique Dilthey, dont la relation de la descendance intellectuelle d'Erasme fait écho à celle de Gibbon. En Angleterre il y eut Mark Pattison et les Unitariens comme Charles Beard et Paul Keagan. Les Unitariens, successeurs des Sociniens du XVIIe siècle, étaient dans la droite ligne d'Erasme lui-même, qui cachait à peine son scepticisme sur la Trinité. Il y eut aussi l'ouvrage influent du banquier Quaker Frédéric Seebohm, qui en associant Erasme à Colet et Moore trouva un programme positif de réformes : restauration du Christianisme qui "repose sur des faits et non sur des spéculations, et n'a donc rien à voir avec la théologie dogmatique et aveugle des scolastiques d'une part, et de l'autre n'a rien à redouter du libre examen".

Non moins importante que la continuité de cette importante tradition philosophique est, à la fin du XIXe siècle, l'effet cumulatif des avancées de l'érudition historique qui allait enfin venir l'étayer. Jusqu'alors Erasme était vu comme une figure solitaire, isolé dans l'étude, lié aux maîtres dont il dépendait. La source documentaire utilisée par tous ces historiens était fondamentalement la même, l'Opera Omnia édité par Leclerc, bien que quelques esprits forts alimentèrent aussi leur subjectivité par des interprétations, généralement péjoratives, des portraits d'Holbein. La recherche avait cependant augmenté le volume disponible de la correspondance d'Erasme — recherche qui allait culminer avec la grande édition de cette correspondance par P. S. Allen --, et des auteurs indépendants des deux bords de la grande faille remplissaient le cadre du contexte dans lequel Erasme se mouvait, donnant consistance et profondeur à son monde et mettant en valeur les origines communes du mouvement de Réforme. Alors fut brossé le portrait d'une "pré-Réforme" et le contexte intellectuel encore non-polarisé qu'avait su cristalliser Erasme. Erasme redevint dans l'historiographie ce qu'il avait pu être dans l'histoire, le chef de file d'une élite cosmopolite, transcendant les divisions idéologiques par et à travers desquelles durant plus de trois siècles son image allait être vue et déformée.

Ainsi le tourbillon du temps, jusqu'aux années 1920, a finalement apporté sa revanche et il ne reste plus qu'à citer encore quelques figures plutôt mélancoliques: R. H. Murray, à l'oeuvre ample et indisciplinée, Preserved Smith, apothéose de la tradition libérale mais assez confus, et le Danois Johan Huizinga, qui reste indécis. Cela semble donner une conclusion sans vigueur à un solide — peut-être trop solide — travail d'érudition. Mais la recherche et la réflexion sur Erasme ne se sont pas achevées en 1920. Elles reprirent bien plutôt un nouveau souffle qui portera encore Erasme dans le prochain siècle.

Copyright © Hugh-Redwald Trevor-Roper / La République des Lettres, Paris, mercredi 01 mai 1996. Droits réservés pour tous pays. Toute reproduction totale ou partielle de cet article sur quelque support que ce soit est interdite. Les citations brèves et les liens vers cette page sont autorisés.

Journal de la République des Lettres Éditions de la République des Lettres Brève histoire de la République des Lettres À propos de la République des Lettres Plan du site Contact & Informations légales