Romain Gary / Emile Ajar

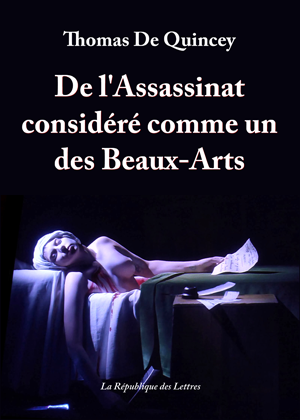

- Thomas De Quincey

De l'Assassinat considéré comme un des Beaux-Arts

Éditions de La République des Lettres

ISBN 978-2-8249-0195-4

Prix : 5 euros

Disponible chez • Google • Fnac • Kobo • Amazon • iTunes

et autres librairies numériques

C'est à l'automne 1974, que paraît Gros-Câlin, le premier des quatre romans d'Émile Ajar, pseudonyme bien connu et reconnu de Romain Gary, et qui devait annoncer l'ultime imposture de l'écrivain. Car en matière de falsification littéraire, Romain Gary -- de son vrai patronyme, Kacew -- n'en est pas à ses débuts : en 1958, il signait déjà L'Homme à la colombe sous le nom de Fosco Sinibaldi, et, quelques mois seulement avant Gros-Câlin, comme un prélude au coup d'éclat d'Émile Ajar, il publie simultanément Les Têtes de Stéphanie, sous le pseudonyme Shatan Bogat, et La Nuit sera calme, un livre d'entretiens avec son ami d'enfance, François Bondy. Seulement, l'histoire nous révèle que l'ami d'enfance n'est qu'un prétexte, un leurre, puisque Romain Gary s'est en réalité, tout seul, approprié et posé cette longue série de questions auxquelles, tout seul, il a répondu. Quelques mois avant Gros-Câlin, il nous annonçait donc en filigrane, et déjà très minutieusement, la problématique qui allait devenir propre à Gary-Ajar, celle de la mise en scène de l'homme inexistant, du double, du malentendu et de l'identité usurpée, confondue.

C'est donc il y a trente ans, à l'automne 1974, que Gros-Calin paraît, et qu'une extraordinaire mystification, à la fois littéraire et personnelle, se met en place, pour une durée de sept ans. Cette imposture de Romain Gary, si habile et si méticuleuse, a alors ce déroulement tortueux qu'on lui connaît: le succès de Gros-Câlin -- Raymond Queneau alors membre du comité de lecture chez Gallimard situe le roman "au point de rencontre de Ionesco, Céline, Nimier et Vian" --, le Goncourt attribué à La Vie devant soi (1975), une popularité croissante, et la personnification de l'anonyme Émile Ajar par Paul Pavlowich, le petit-cousin de Romain Gary. Ce sont encore les critiques littéraires qui ne parviennent pas à démasquer la voix de Romain Gary -- l'un d'entre eux écrit même: "Émile Ajar joue avec les mots, comme seuls Raymond Queneau ou Aragon, parmi les vivants en sont capables". Ce sont aussi les suites de ce langage ajarien "éclaté" avec Pseudo (1976) et le début d'un conflit sans fin avec Pavlowitch. C'est enfin L'Angoisse du roi Salomon (1979), le dernier roman d'Émile Ajar, et l'angoisse galopante de Romain Gary lui-même, dépossédé de son oeuvre, de son succès, et comme dépassé par cette machine infernale à falsifier. Sans oublier bien sûr la folle activité littéraire qui fut la sienne durant ces années Ajar, puisque Romain Gary signe en même temps sous son nom propre deux romans (Clair de femme, 1977, et Au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable, 1975), la traduction française de The Gasp (Charge d'âme, 1978), l'adaptation théâtrale du Grand vestiaire et la reprise des Couleurs du jour.

Ces années Ajar sont donc placées à la fois sous le signe de l'excès : la trace -- la signature -- à déposer à tout prix, le champ des possibles de la langue à exploiter, à épuiser, la course folle après les mots, et après un nom d'auteur. Car "Émile Ajar", ce n'est pas seulement cette "affaire" retentissante de pseudonyme (appréhendée d'ailleurs comme une véritable "affaire" policière), mais surtout une histoire de langage, de littérature et de romans.

En effet, à travers une langue littéralement explosive et "hors-la-loi", où volent en éclats les formalités syntaxiques et lexicales, à travers une langue où Romain Gary renoue, à contre-courant des fameuses "promesses", avec une liberté "délinquante", pleine d'un humour noir -- un humour juif --, Émile Ajar met en scène, dans ses quatre romans, des personnages décalés et haut en couleurs. Toute une série de personnages attachants, généreux, avec, aussi, tout leur lot de peurs, d'angoisses et d'interrogations. C'est alors Michel Cousin qui, dans un cri étouffé, dit la solitude, le vide intérieur et le besoin d'aimer envahissant entièrement Gros-Câlin, c'est le narrateur de Pseudo lancé dans une quête éperdue des origines, c'est Salomon Rubinstein et Madame Rosa qui relancent le souvenir "inoublieux" de la Shoah, c'est enfin l'errance, pleine de doutes et d'humour de Momo, dans son Belleville natal où se côtoient des marginaux de tous bords. Autant de personnages qui, il y a trente ans, ont fait le succès des romans d'Émile Ajar, et qui, tous, se situent bien en marge (des lois, du langage, de la société), dans cette marge et cette frontière qui ont certainement permis à Romain Gary de trouver aussi d'autres possibilités de la langue pour soulever ses propres peurs, et dire ses propres origines.

Facebook

Facebook Lettre d'info

Lettre d'info  Twitter

Twitter